不忘初心,传承创新。2024年11月17日,“行千里,智黔沿”贵州民族大学部校共建十周年教学成果展暨传媒校友会在贵州民族大学传媒学院举行。通过举办教学成果展和校友交流会等系列活动,梳理传媒学院过去取得的成绩,聚合校友和业界力量,以高端人才智力优势助力学院发展,进一步提升学院在科研教学领域的创新活力,优化人才培养机制,为谱写多彩贵州现代化篇章提供传媒人才支撑。

合影留念

17日下午,参加本次活动的校友和业界专家到传媒学院参观部校共建十周年教学成果展。“回看传媒学院部校共建十年,有太多瞬间让我印象深刻;我认为这十年最精彩的还是体现在我们老师和学生有不断超越、敢于挑战、大胆创新的精神。在我看来,这种精神恰恰是传媒学院在任何时候都能立于不败之地的一个重要法宝。”贵州民族大学传媒学院享受省政府津贴专家、省管专家、博士生导师兰东兴教授说。

贵州民族大学传媒学院成立于2010年 ,是贵州省首个部校共建的新闻学院。在多年的实践人才培养过程中,学院突出学生的主体地位,教学内容注重理论联系实际,突出应用性,加强学生实践综合能力的培养,构建了“开放·融合·实践·协同”四位一体的实践人才培养模式。随着全媒体时代的到来,培养智媒时代所需要的具有融合跨界能力的高端传媒人才服务社会,赋能乡村振兴,成为了传媒学院专业建设,人才培养上的重要选题。

杨声国同志致欢迎辞

随后,“行千里·智黔沿”座谈会在贵州民族大学传媒学院四楼会议室举行。

贵州民族大学党委副书记杨声国同志在欢迎辞中向大家介绍了贵州民族大学和传媒学院的发展情况。杨声国指出,希望传媒学院以部校共建10周年为新的起点,不断优化共建模式,更好发挥高端人才的治理优势,进一步深化教育教学改革、加强科研创新、提升社会服务能力,努力培养更多行业人才,产出更多理论和实践成果,以实际行动为学校的发展,为多彩贵州现代化实践贡献更大传媒力量。相信通过此次活动,在各位校友和业界朋友的鼎力支持下,我校传媒学院高质量发展必然取得新的突破。

国家级突出贡献专家、享受国务院特殊津贴专家、原贵州民族学院学报编辑部副主任徐成淼教授,享受国务院特殊津贴专家、省管专家、原贵州民族学院文化传播系系主任顾朴光教授,享受省政府特殊津贴专家、省管专家、博士生导师、原贵州民族大学副校长杨昌儒教授分别从“功夫在书外”、“做学问要严谨”、“我们要形成自己的学统”三个角度发言。杨昌儒教授强调:“作为传媒人,我们要毫不犹豫、毫不动摇地把主流文化传播下去,传播好、讲述好我们的故事。在深耕于专业知识的同时,也要开拓视野、创新发展。多去看看他人的长处,或许就会对我们的成长多一些好处。”

徐成淼教授发言

顾朴光教授发言

杨昌儒教授发言

会上,我校校友、贵州广电网络董事长、多彩贵州网董事长陈麟提出“感激”“祝福”“努力”三个关键词。感激母校给予他学习的机会,祝贺母校部校共建十周年,鼓励同学们努力学习、再创辉煌。他强调:“同学们应该将理论知识与社会实践并重,学好专业,跳出专业,顺应时代发展,做好多手准备,成为‘杂食动物’,从容应对各种考验。”

校友陈麟发言

我校校友、科技日报贵州站站长何星辉,外宣专家、品牌策划咨询专家苏江元倡议成立“贵州民族大学传媒学院谢六逸新闻奖”,旨在鼓励传媒学子传承弘扬谢六逸先生新闻思想,理论知识为辅、实践为主,多出作品,出好作品。

校友何星辉发言

校友苏江元发言

中国新闻史学会地方史专业委员会贵州基地挂牌仪式及贵州新闻口述史项目启动

为谢军先生颁发谢六逸新闻实验班教学顾问聘书

校友、贵州日报国际传播中心主任许邵庭发言

校友、喜马拉雅贵州运营中心负责人、贵州宏盛文化传媒有限公司董事长郭妍妍发言

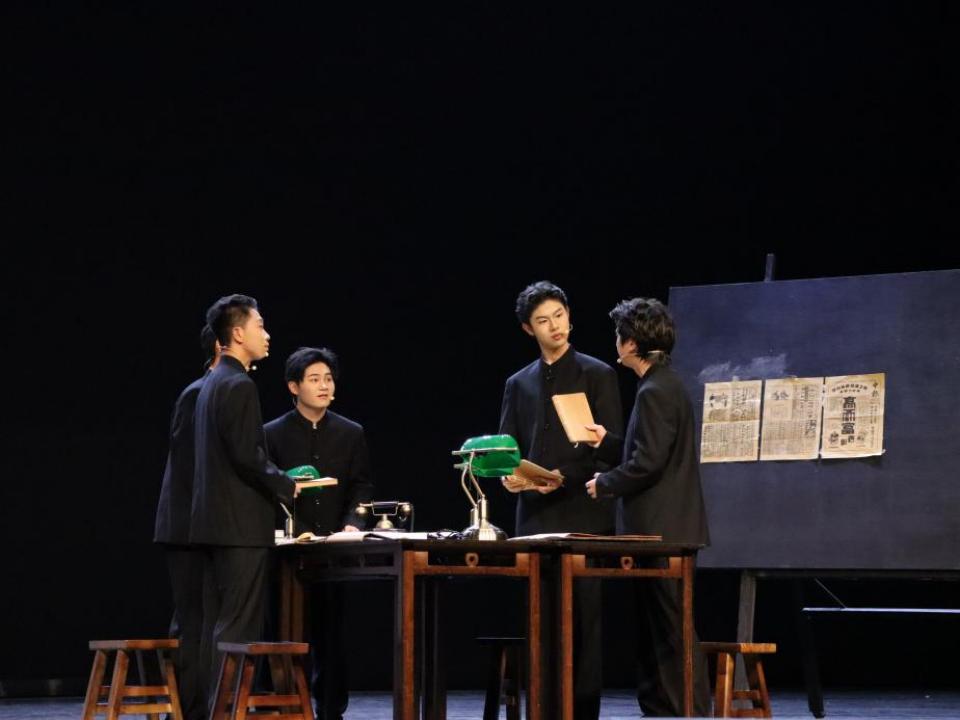

谢六逸先生,中国现代翻译家、作家。于1930年任复旦大学中文系主任,紧接着创设后来闻名于海内外的新闻系,并提出新闻记者须具备“史德、史才、史识”三条件,德才兼备。为深入学习落实“史德、史才、史识”三条件、缅怀谢六逸先生,牢记其为我国新闻事业做出的杰出贡献,传媒学院于2016年成立谢六逸新闻实验班,以谢六逸先生为原型改编的话剧《黔人六逸》于2024年3月开始筹备并于11月17日正式演出。

《黔人六逸》话剧展演现场

“希望谢六逸新闻实验班的同学能够传承谢六逸先生的精神,做德才兼备的新闻工作者,将理论与实践相结合,不拘泥于书本,向社会、大众学习,为弘扬新闻事业献出宝贵的一份力。”谢六逸先生亲属谢军先生说。

谢六逸先生亲属谢军先生发言

此次贵州民族大学部校共建十周年教学成果展的举办,不仅是过去十年发展的全面总结与回顾,更是开启未来发展新征程的重要契机。通过汇聚校友与业界力量,贵州民族大学传媒学院将在教学科研、人才培养、社会服务等方面迎来更多发展机遇,有望为贵州乃至全国的传媒事业发展培养更多优秀人才,书写更加辉煌的篇章。

贵州民族大学校友会

来源 | 传媒学院

编辑 | 陈鑫豪

初审 | 黄贵贤

二审 | 肖羽珊

终审 | 赵湛娇